Listé parmi les écrivains de l’urgence, c’est-à-dire ceux qui ont émergé suite à la décennie noire, pour témoigner de l’horreur et de l’inconcevable, Habib Ayyoub est le premier auteur à recevoir le Prix Mohamed Dib. C’était le 16 décembre 2003 pour son recueil de nouvelles « C’était la guerre » (Editions Barzakh, 2002). Babzman vous livre un article qui a été écrit peu de temps après et qui « raconte » cet auteur si spécial.

Listé parmi les écrivains de l’urgence, c’est-à-dire ceux qui ont émergé suite à la décennie noire, pour témoigner de l’horreur et de l’inconcevable, Habib Ayyoub est le premier auteur à recevoir le Prix Mohamed Dib. C’était le 16 décembre 2003 pour son recueil de nouvelles « C’était la guerre » (Editions Barzakh, 2002). Babzman vous livre un article qui a été écrit peu de temps après et qui « raconte » cet auteur si spécial.

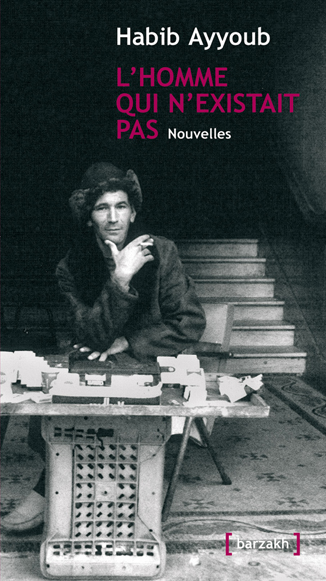

Dans une pièce inondée de lumière et d’air marin, où s’empilent des cahiers qu’il remplit depuis plus de vingt ans, la fenêtre grande ouverte sur une parcelle de jardin broussailleux, Habib Ayyoub dit que ce qu’il a toujours voulu faire ce ne sont pas des livres mais des films. Il semble pourtant que la littérature lui réussisse bien mieux que le cinéma. Cet écrivain, original et détonant dans le paysage convenu et prévisible de ce qu’est devenue la littérature algérienne post-guerre civile, vient d’être élu premier lauréat du prix Mohamed Dib pour son recueil de nouvelles C’était la guerre.

C’est un homme au drôle de destin, une sorte de miraculé, réalisateur déchu, sauvé par un vrai talent d’écrivain que nourrit une vie intérieure singulièrement dense. Les histoires que raconte Ayyoub à ses lecteurs, souvent avec humour, parfois dans un ton grave mais toujours serein, ont en commun qu’elles n’ont jamais pour décor l’Algérie de la décennie 90, celle du sang et de l’horreur, principale source d’inspiration de la production littéraire algérienne contemporaine. Non, si vous lisez Ayyoub, vous ne risquez pas de tomber sur les portraits devenus incontournables de l’islamiste hirsute, du militaire ripou ou de la femme victime des uns et des autres. Ayyoub ne raconte que de la fiction, parfois, comme dans la nouvelle intitulée L’Iguanodon de Barbarie, avec une jubilation difficilement contenue. Et pourtant, de tous les auteurs qui ont émergé sur la scène littéraire en Algérie à la fin de la décennie 90, il est l’un de ceux qui nous parlent le mieux de qui nous sommes vraiment.

Il faut dire que cet auteur est d’abord singulier par le cheminement qu’il a suivi. La plupart des écrits qu’il a publiés jusqu’à présent, que ce soit les nouvelles dans le recueil C’était la guerre, que ce soit son premier roman, Le Palestinien, ont en réalité été écrits à partir d’éclats de textes et fragments qu’il a produits il y a dix, voire quinze ans. Habib Ayyoub a toujours écrit, mais il ne «s’est jamais pris au sérieux». Il n’est devenu écrivain, à cinquante ans passés, que par hasard, presque par nécessité.

Aîné d’une famille de douze enfants, il est né en 1947 dans l’une des villes côtières les plus coquettes d’Algérie, à Dellys, où il vit encore avec son épouse et ses cinq enfants. Après des études de sociologie à l’université d’Alger, il part en Belgique où il poursuit des études de cinéma, télévision et radio à l’Institut des arts et spectacles de Bruxelles. En 1976, muni de son diplôme et des «grandes idées socialistes» dont il était nourri à l’époque, il rentre en Algérie où il est assistant-réalisateur à l’Office national du commerce et de l’industrie cinématographique. En dix-sept ans de carrière dans le monde du cinéma étatique algérien, Ayyoub ne sera jamais qu’un obscur fonctionnaire qui ne réalisera que deux courts et un seul long métrage.

L’échec, total, est couronné par son licenciement en 1996, lorsque l’Algérie, plongée dans l’enfer de la guerre civile, a décidé de liquider aussi des dizaines d’entreprises nationales et de compresser des centaines de milliers de travailleurs.

Habib Ayyoub rentre donc à Dellys, sa ville natale entre-temps happée par le tourbillon de la violence. Comme nombre de petites villes de l’intérieur de l’Algérie, Dellys se recroqueville sur elle-même en attendant que la déferlante passe. Ayyoub qui a fini par consommer ses maigres indemnités, vit des moments difficiles de surcroît dans un dénuement matériel qu’il évoque aujourd’hui non sans amertume: «j’étais tellement misérable que je devais débroussailler les jardins des gens pour pouvoir acheter des cigarettes». Habib Ayyoub n’est d’ailleurs pas son vrai nom, mais le pseudonyme qu’il a choisi en 2001, avec la parution de son premier récit, Le Gardien. «Je me souviens j’étais dans le bus, je rentrais d’Alger et je me disais: je suis pauvre oui, mais aussi patient, comme le prophète Job (Ayyoub en arabe)… ». C’est ainsi qu’a commencé, sur les cendres d’un échec, la nouvelle vie d’auteur de Habib Ayyoub, grâce notamment à sa rencontre avec les éditions Barzakh, l’une des rares maisons à Alger qui privilégie l’édition de la littérature. Enthousiasmée par la beauté dense et sobre du Gardien, Selma Hellal, directrice de Barzakh éditions, a été «l’électrochoc qui m’a sorti du cauchemar où j’étais plongé depuis mon licenciement en 1996», se souvient aujourd’hui Ayyoub dans sa maison de Dellys.

Le recueil de nouvelles qui a été primé s’ouvre sur le récit délirant de la chasse à l’iguanodon, reptile dinosaurien devenu sous la plume frénétique de Ayyoub un animal extravagant et fantastique rebaptisé «iguanodon de Barbarie». Cette nouvelle, souvent interprétée comme une parabole loufoque et féroce de la folie collective et meurtrière qui s’est emparée des Algériens dans les années 90, a pourtant été écrite bien avant, dans les années 80, lorsque personne ne pouvait soupçonner – avec une telle cruelle précision du détail et la dérision en moins – ce qui allait nous arriver de si ahurissant. «Dans ce que j’écris, je n’ai aucun message politique, mais c’est venu comme ça, ça parle de ce qui nous est arrivé», dit Ayyoub qui souvent doit faire face aux questionnements de lecteurs, intrigués par le «sens profond» qu’ils doivent donner à ses récits. «Les lecteurs algériens cherchent tout le temps le message idéologique, alors qu’il n’y en a pas dans ce que j’écris», dit-il même si dans le cas particulier de la nouvelle de l’Iguanodon de Barbarie, l’attitude inqualifiable des officiels algériens pendant les grands massacres de la période 1996-1998 l’a quelque peu inspirée au moment où il revisitait ce texte en vue de le publier. Ayyoub, écrivain contre l’urgence | Daikha Dridi Avant d’avoir été lauréat du prix Mohamed Dib, statut dont il tire aujourd’hui reconnaissance symbolique mais aussi aisance matérielle toute nouvelle, Ayyoub était un auteur méconnu, considéré chez lui à Dellys comme «un fou, un simplet, car faire de la littérature dans ce pays est désespérant, c’est écrire sans avoir de lecteurs. S’il n’y a pas d’idéologie dans ce que tu écris, tu ne peux pas bénéficier du battage médiatique de connivence et ce que tu écris, par conséquent, ne se vend pas».

Pendant les années 90, la littérature algérienne a en quelque sorte perdu la voix, elle est devenue tout simplement inexistante. Puis, l’air du temps a été à ce que certains critiques algériens ont appelé la «littérature de l’urgence».

Auteur et fondateur des éditions Barzakh, Sofiane Hadjadj dit de cette tendance qu’elle «n’est rien d’autre qu’une réponse à une demande: au cœur de la tourmente algérienne, vers 1993-94, il est apparu qu’il fallait selon le bon mot « témoigner de l’horreur ». Or, très vite, ce sont les maisons d’édition françaises (parisiennes) qui se sont engouffrées dans cette brèche, suscitant un engouement factice pour une pauvre littérature, tout en étant « vendable », pour peu qu’elle contienne le minimum syndical d’effroi et de violence intégriste, seuls à même de susciter l’adhésion du public.» Depuis, les auteurs algériens qui ne s’inscrivent pas dans le sillon de cette mode qui élève le témoignage au rang d’œuvre littéraire et dont sont si friands les médias, se sentent exclus, littéralement “cernés” dit Ayyoub.

Heureusement, contre l’urgence, le jury Mohamed Dib, a préféré le talent patient du bien nommé Ayyoub.

Daikha Dridi

Publié in www.babelmed.net le 05 Mars 2004